近日轰轰烈烈的武大图书馆事件中,武汉大学校领导的态度和反应,让广大网友极度不满,也给百年名校武大的声誉带来了许多负面影响。

许多人不禁开始怀念武汉高校历史上的两位灵魂人物——武大老校长刘道玉和华科老校长朱九思。

武大和华科是武汉两所著名的985高校,他们在武汉的关系和地位如同北京的北大和清华一般。

两所985高校,风格迥异,“学在华工(科)”“玩在武大”是武汉学子对他们最直白的概括。

比较有趣的是,朱九思是学哲学的文科生,华科却奉行军事化管理,以工整严肃著称;

刘道玉是学化学的理科生,武大却倡导自由、开放,成就了一段“民主在北大,自由在武大”的黄金回忆。

两位老校长都是教育改革的先锋,可以说是两大名校的奠基者,开创了两个学校的黄金时代。

02

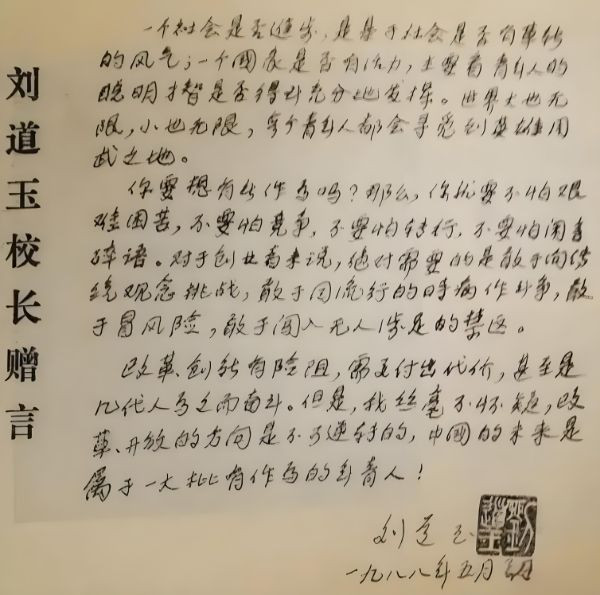

刘道玉, 1933年11月出生,湖北枣阳人。

1977年,他出任国家教育部党组成员兼高教司司长,为高等教育的拨乱反正和恢复统一高考起到了很大的作用。

1981年8月至1988年2月,他担任武汉大学校长,成为当时中国重点大学最年轻的校长。

他积极推动教育改革,培育英才。

他大刀阔斧地推动学分制、主辅修制、转学制、插班生制、导师制、奖助学金制等等。

易中天、邓晓芒等知名学者,都曾接受过他的教诲。

在任期间,武汉大学获得了32项具有国际水平的奖项,授予中国国内首创的有38项,并建立了国家软件工程重点实验室。

刘道玉被称为“当代蔡元培”,武大成为当时中国高校的一面旗帜,成为全国学子向往的名校。

在任副校长、校长和高教司司长的15年间,他没有过一个寒暑假,没有游览过名山大川。

1988年,刘道玉突然被免职,他才真正品尝到“无官一身轻”的自由。

一位教授道出了他被免职的根本原因:“你被免职是因为你的观念太超前了,改革的步伐太大了,致使那些‘九斤老太们’不能容你。”

刘道玉认为,校长必须是教育家,要有自己的教育理念,有理想主义,热爱教育,热爱学生。

也就是校长不同于政府官员,不是讲政绩,追求出成绩、搞排名。

高校的本质是教育单位,不是研究机构。

刘道玉至少5次放弃出任要职的机会,他辞去教育部的任职和拒绝出任武汉市的市长。

他崇尚古人所说的“文人不做官,做官的非文人”“不做官,不受管”,他重义轻利,重术轻权。

他说:“我崇尚自由,只想做自己想做的事,不愿任人摆布,想说自己想说的话,不愿鹦鹉学舌。”

他放弃了在前苏联学习研究的优越条件,放弃了获得副博士学位的机会。如果获得副博士学位,他有可能也评上了中科院院士,名利双收。

但是他对自己的选择无怨无悔。

他说:“在人生的舞台上,不管你担任何种角色,只要你尽心尽力,光明磊落地做人,那么你就问心无愧。”

免职后,他依然将满腔热血投身于教育,出版了18本著作,发表文章300多篇。

年近80岁时,他接受了人物周刊的采访。他依然激动地说:“我饭碗可以丢,头也可以杀,做之认之,如果没有这个担当,你就枉然当了一个知识分子。”

可是令人唏嘘的是,在很长一段时间里,武大校长的名册里甚至没有刘道玉的名字。

2007年武大首届作家班的22位作家,准备捐款给刘道玉建一座铜像,校方以“没有合适的地方”拒绝了。

可是他的名字却永远留在了许多武大学子的心中。

03

朱九思比刘道玉大18岁,但刘道玉说他俩是很好的忘年之交,这可能就是所谓的英雄相惜吧。

朱九思出生于1916年2月,江苏扬州人。2015年6月去世,享年100岁。

华中工学院成立于1952年11月,被称为新中国大学的缩影。

而朱九思被称为“华工之父”,被一所985高校称为“校父”,这样的成就和荣誉,建国以后,唯此一人。

1953年至1984年,朱九思先后担任原华中工学院副院长、院长、院长兼党委书记等职,执掌华工31年。

卸任校长后,一直在华中工学院高等教育研究所担任教授、博士生导师。

华科面积很大,树木茂盛,被称为“森林大学”,树是这座学校的魂,而种树人就是朱九思。

当时没钱建设学校,但朱九思意识到学校未来的发展离不开土地,因此想出“以树圈地”的办法。

就这样,圈下了原华工的4000多亩地,也打下了华科80万棵树的基础。

除了抢占土地,朱九思更注重挖掘人才。

文革期间,他顶着各方压力,重用各地被下放的大学教师。

从1972年到1979年10月底,华中工学院共调进625名教师,来自20多个省市的五百多个单位。

许多当时受到打压的知识分子,在这里得到了重用。

这份知遇之恩、救命之恩,让许多知识分子后来终身都忠诚于华工,多少高薪也挖不走。

记得我们所里的哲学大师、冯友兰的弟子涂又光,就是这种情况。

也正是这一大批教师力量的补充,给华中工学院的发展壮大奠定了基础。

华中工学院的专业由文革前的18个增加到了38个。

在80年代初的一次教育部评估中,12项指标全国第一,一鸣惊人,成为国务院第一批批准设置研究生院的22所学校之一。

他倡导“科研要和教学并重”“要建立一所综合性的大学”,这两大理念成为华科发展的指导思想。

很荣幸,读研期间,朱九思是我们所的老师,当时他已经80多岁了。

但是每周四所里的学术讲座上,都能见到他的身影。他谈论自己的教育思想,对于当时的教育弊端忧心如焚。

他还给上一届的研究生开设了课程,可惜我们这届就没有了,后来只给博士生上课。

他个子不高,但是非常威严,目光如炬,掷地有声。当时所里的老师和学生都比较怕他,有他在,大家都不敢窃窃私语。

可以说,朱九思在华科一直备受尊重,也就是说朱九思的教育思想基本在华工得到了传承。

这与刘道玉的结局截然不同。

这可能也是华科迅猛发展、后来居上的一个原因吧。

04

两位老校长都对中国高等教育的发展做出了卓越贡献,他们的共同特点是不仅具备远见卓识,而且拥有铮铮铁骨。

勇于创新,敢于抗争,敢为正义发声,而不畏惧权威,为国家的教育事业鞠躬尽瘁,而不仅仅是为了谋取一己私利,这才是他们受人敬仰的灵魂。

而这也正是现在有些高校领导人所缺乏的精神,也是大众不满的根本原因。

在线配资交易网址提示:文章来自网络,不代表本站观点。